Mathematik am Evangelischen Gymnasium Nordhorn

„Die Beschäftigung mit der Mathematik erzieht zu objektivem Denken, sie wehrt der unzulässigen Verallgemeinerung, sie bewirkt eine Präzision der Sprache.“

(Herbert Meschkowski)

Digitalisierung, Wirtschaftswachstum, technischer Fortschritt, naturwissenschaftliche Forschung, Statistik und Prognosen sind nur einige mathematikverwandte Phänomene und Prozesse, die unser Leben und unsere Gesellschaft beeinflussen und prägen. Einen Zugang zu diesen bietet die Mathematik und deren Denkweisen. Ziel des Faches Mathematik ist es, eine Orientierung sowohl für gesellschaftliche, ökologische, politische, kulturelle, soziale als auch für ökonomische, naturwissenschaftliche und technische Bereiche in der schnelllebigen und komplexen Welt zu bieten.

Mathematikunterricht fördert grundlegende intellektuelle Fähigkeiten (z. B. Ordnen, Verallgemeinern, Abstrahieren, folgerichtiges Denken) und entwickelt durch Erkunden von Zusammenhängen, Entwickeln und Untersuchen von Strukturen, Argumentieren und Systematisieren eine allgemeine Handlungskompetenz. Weiterhin ist eine Erschließung eines Wahrnehmungs- und Urteilshorizont möglich, der über Alltagsvorstellungen hinausgeht und Kritikfähigkeit und die Beurteilungskompetenz fördert (vgl. KC Sek I, S.5).

Dieser Facettenreichtum des Faches eröffnet vielseitige – auch fächerübergreifende – Möglichkeiten, sodass Mathematik zu einer Allgemeinbildung der individuellen Heranwachsenden beiträgt.

Durch immer wieder neues Aufgreifen und Vertiefen der Inhaltsbereiche, zielt Mathematikunterricht am Gymnasium schlussendlich und übergeordnet auf Folgendes ab:

„(1) Mathematik bietet eine Vielzahl von Modellen zur Beschreibung der Welt um uns. Dabei erweist sich Mathematik als eine weltzugewandte, nützliche Wissenschaft.

(2) Mathematik ist eine deduktiv geordnete Welt eigener Art. Indem Schülerinnen und Schüler induktiv Zusammenhänge erkunden, systematisieren, in ihnen argumentieren und begründen, orientieren sie sich in diesem Gedankengebäude. Sie erfahren dabei die mathematische Erkenntnisgewinnung als eine kulturelle Errungenschaft, die historisch gewachsen ist.

(3) Bei der Auseinandersetzung mit mathematischen Fragestellungen werden Problemlösestrategien und -fähigkeiten erworben, die über das Fach Mathematik hinaus genutzt werden können.

(4) Mathematik leistet einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Mathematische Fragestellungen sind dazu geeignet, die Neugier und das Interesse zu wecken, aber auch Beharrlichkeit zu entwickeln. In der Zusammenarbeit mit Anderen wird die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit geschult. Mathematisches Können fördert die Entwicklung von Selbstvertrauen.“ (KC Sek II, S.5)

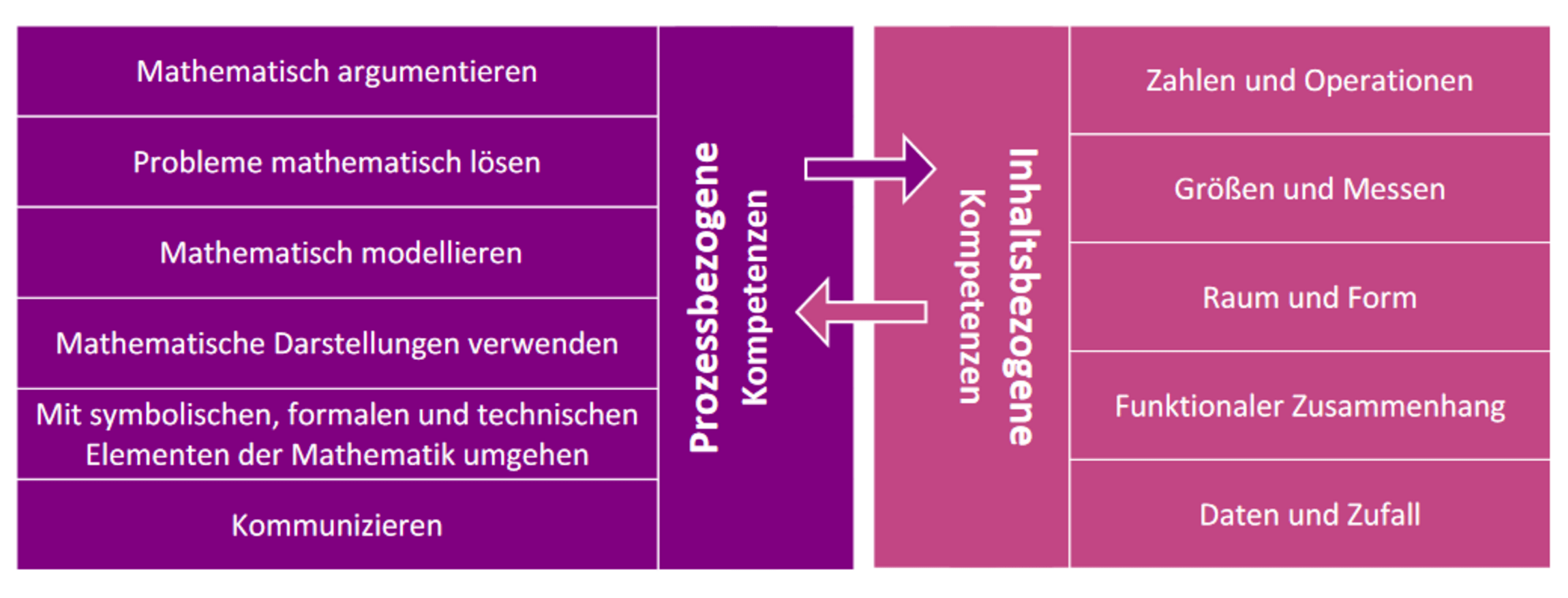

Um diese Ziele zu erreichen, geht es nicht rein um die Inhalte, sondern vielmehr auch um die sogenannten prozessbezogenen Kompetenzen und deren Zusammenspiel:

Inhalts- und prozessbezogene Kompetenzbereiche

Im Kerncurriculum des Faches Mathematik werden die als grundlegend und unverzichtbar erachteten Kenntnisse und Fertigkeiten durch verbindlich erwartete Lernergebnisse konkretisiert und als Kompetenzen formuliert.

Die erwarteten Kompetenzen werden in verschiedenen Kompetenzbereichen zusammengefasst, die das Fach strukturieren. Aufgabe des Unterrichts im Fach Mathematik ist es, die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler anzuregen, zu unterstützen, zu fördern und langfristig zu sichern.

Unterschieden wird dabei zwischen inhaltsbezogenen und prozessbezogenen Kompetenzbereichen. Diese stehen jedoch in einem engen Zusammenhang, da mathematische Prozesse immer auf mathematische Inhalte ausgerichtet sind und die Bewältigung mathematischer Problemsituationen häufig ein Zusammenspiel verschiedener mathematischer Prozesse erfordert: